Matrix 首页推荐

Matrix 是少数派的写作社区,我们主张分享真实的产品体验,有实用价值的经验与思考。我们会不定期挑选 Matrix 最优质的文章,展示来自用户的最真实的体验和观点。

文章代表作者个人观点,少数派仅对标题和排版略作修改。

进入信息时代,大多数人的阅读习惯已经从纸媒转向了数字媒体。然而,如何运用现代化的工具消化其中的知识,甚至用来输出,一直是新时代的读书人绕不开的问题。

今天,我想为你介绍我的阅读工具合集。目前为止,这套阅读流程已经累计帮助我输出了十万余字的读书笔记和文章,对知识的理解和运用大幅度提高,还为我的简历增色不少,意外获得一份还不错的工作机会。

如果你也有关于阅读的困惑或疑问,这篇文章或许会对你有帮助。需要注意的是,这是一套针对 macOS 的电子书阅读流程,包含从挑选图书到输出内容的全过程,字数为 4500 字左右,预计阅读时间 8 分钟。

需要用到的工具集合:

- 系统:macOS

- 首次阅读:图书 app

- 二次阅读: MarginNote 3

- 笔记 app :Notion(做永久笔记)、Klib(将图书 app 的笔记汇总)、flomo(文献笔记)

一、选择合适的书籍

感觉肚子里没墨水?第一步自然是找到墨水的原料——书籍。无论是思考还是输出,我们都需要先找到对自己有益的书籍,只有经历了优质信息的浸染,我们才会产生出自己的独特想法。找到自己感兴趣书单的方法大致有以下几类:

- 以你喜欢的书籍为准,去豆瓣或者「微信读书」搜索相关的书籍名字,在底下的评论区或者「猜你喜欢」往往会有同类书籍推荐。

- 出版社或某些读书 up 主推荐的书籍。我自己就关注了「中信出版社」的媒体账号,有很多不错的书单都是从这里获得的。

- 某些历史名人的推荐书目,爱默生有一句名言,「如果我们遇到一个才华横溢的人,我们应该问他读什么书。」如果一本书改变了一个人的生活——不管是什么主题或风格——那么这本书可能是值得阅读的。如果它改变了你敬佩的人,那它至少可能会帮助你。

- 被他人多次引用或提及的书籍。

电子书的获取方式,一般在正版书籍中都会附赠,或通过其他方式下载,这里不做介绍。因为习惯使用图书 app ,我一般会下载 epub 格式的电子书,以获得最佳的阅读体验。

二、阅读与笔记,让书本属于你

在阅读过程中,我会将自己有想法或者觉得尚未理解的地方,用自己的话复述一遍。也就是「费曼学习法」的读书实践:

- 列出一个概念,及其基本的知识;

- 把概念讲给他人听,不能用任何专有名词,要求大学新生也能听懂;

- 卡壳的地方重新回去搜索;

- 重新解释概念,简化并挑出重点,使用类比的方法解释;要求是能让一个新手在听完你的解释后理解这个概念。

如果我们身边没有其他人,就用自己的语言将笔记写在原文下。「图书」 app 自带的笔记功能虽然孱弱,但是完全够用。写下你的理解,如果中途卡壳,可以看一下原文,然后从头开始继续写。

每到卡壳的地方就看一下原文,直到自己可以完整复述出来为止。运用这个办法,可以迅速检验我们是否理解了文本内容,防止机械僵化的形式主义。

坚持卡片笔记写作法的卢曼教授认为:

不写作,就无法思考。

无论是明确的还是隐含在概念中的想法,人们必须以某种方式标记差异,跟踪区别。只有当这些联系被固定在外部时,它们才能被讨论,为进一步的思考赋予意义。

运用这种方法,相当于每次笔记都是一次微写作的过程,你可以借此机会锻炼自己的文笔,并检验对文本内容的理解程度,是一项十分简单好用的阅读技巧。《如何阅读一本书》的作者在章节「如何让一本书真正属于你自己」中提到:

“阅读,如果是主动的,就是一种思考,而思考倾向于用语言表达出来——不管是用讲的还是写的。一个人如果说他知道他在想些什么,却说不出来,通常是他其实并不知道自己在想些什么。”

要让一本书属于自己,必须在阅读的过程中不断提出问题。而当你对书本的内容还不甚理解时,这种方式可以让你将重点放在文本和句义上,汇聚更多思考。同时还能防止你打瞌睡,一举两得。

在记笔记的过程中,我会用不同颜色的笔记表示不同的意义:绿色表示主要知识点,黄色表示疑问,蓝色表示一些素材或分支知识,红色表示重要知识点;一般来说,阅读 app 至少会提供 4 种颜色加以区分,在所有的电子书笔记 app 中,我都是运用这一套颜色逻辑,帮助自己更方便地标记知识点,为之后的温习作打算。

三、整理永久笔记,固化知识

运用上述方法后,通常会有厚厚的一沓笔记等待处理。我们需要将这些笔记复制出来粘贴到我们的主力笔记软件中。

在这里我用的是书摘管理工具 Klib ,它不仅能将所有的笔记内容以 markdown 的格式一次性提取出来,还能锁定每个笔记在书中的原始位置,大大方便了我进行上下文的回顾,而且支持 Kindle、Apple Books 和微信读书这几个我常用的读书 app ,几乎能满足我的所有电子阅读需求。

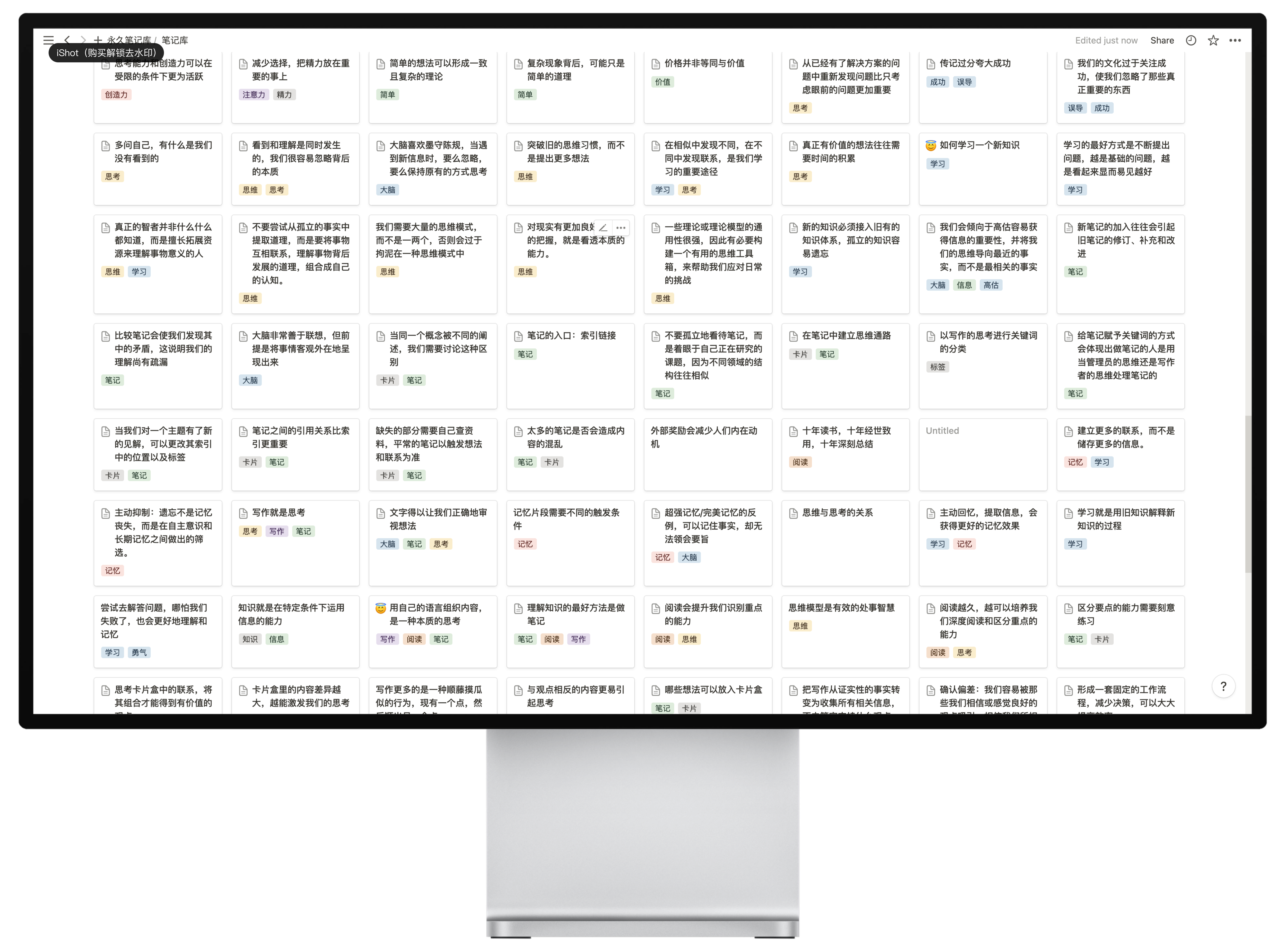

在阅读流程中,我通常是用 Klib 一键复制到 Notion 中,然后新开一个页面,左右对照着开始做永久笔记。

如果对某个知识点有疑问,就可以用原文迅速在图书 app 中锁定位置,翻查上下文信息,回顾知识点,十分方便。

在这里简要介绍一下我用 Notion 做永久笔记包含的几个关键信息:

- 标签:用来区分笔记的主题

- 关联文献笔记:用来记录原文出处,即文献笔记

- 关联笔记:链接有关联信息的永久笔记

- 参考信息:书籍或文章链接

- 关键词:当需要用到该笔记时,方便搜索的关键字

通常,如果是一本难度和理解曲线平滑的书籍,做到前 3 步就已经足够了,但如果你有更高的阅读和理解需求,让知识形成条理和体系,第 4 个步骤就是不可或缺的。

四、制作结构笔记,让知识形成体系

到了这一步,通常意味着书的体量或信息密度到了一个空前的高度,不借助结构化的笔记,很难消化知识,成为一个系统。在这里,我们可以借助读书笔记中有「瑞士军刀」之称的 MarginNote 3(下文简称为 MN),对一些难啃的书籍做系统化的拆分,真正实现「把书读薄」。

在「访达」的「下载文件」中找到对应书籍,选择「打开方式」—— MarginNote 3 ,桌面端的 MN 个人感觉一直不是很好用,我一般是在 iPad 端完成这一步骤的。

MN 的使用方法在我派也有详细的讲解,具体可看这篇文章。虽然使用 MN 具有一定的学习门槛,但聚焦在一些常用的高频动作上,如划线、笔记、拖拽「成为子节点」或「独立节点」上就已经完全足够,可以覆盖日常 90% 以上的功能,其他功能都可看作是对某些特殊状态的补充,在日后碰到需要时,再翻看使用手册即可。

主要难点就是需要判断,新知识点与旧有知识是具有逻辑的递进关系,还是同级别的并列关系。一个简单的判断方法,就是不借助旧知识点,看新知识是否能够独立存在,如果能,则是并列关系;不能则表明是递进关系。

在 MN 中我会用步骤 2 中相同的颜色逻辑,将一些重要段落勾画出来。对比图书 app ,MN 中的颜色功能一目了然,更容易看到那些重要的知识点在结构树中的作用,以及它们在整个知识体系中所属的位置。

借助 MN 强大的卡片笔记功能,只需要点击对应的卡片笔记就可以轻松锁定原文位置,方便快速回忆,有什么新的发现或想法可以及时修改笔记,或者构建链接,让知识闭环,形成通路。

在做结构笔记的过程中,也就是第 2 次阅读书籍的时候,往往会有很多意想不到的收获。很多开头或初次阅读难以理解的片段,在第二次阅读时会清晰很多,对知识的进一步理解不仅仅加深了记忆点,也加深了对知识的内化程度。

为什么需要做两种笔记

要回答这个问题,首先要回答卡片式笔记和结构式笔记有什么不同。

简单来说,卡片式笔记方便输出知识,结构式笔记方便记录和消化知识,二者的目的不同。为了输出文章,将自己理解的知识进行新一轮的归纳和总结,我会选择卡片式笔记,方便找到不同知识点之间的联系,将过去的知识打通。

而对于一些更加复杂和系统化的领域,卡片式笔记就不能满足我的要求了,例如经济学、心理学或者哲学领域,对于这类结构化的知识,我更习惯于用结构式的笔记列出大纲。这就像是在庞大的知识宫殿中找到一张地图,借此索引自身的位置,并寻求下一个相关的讯息,如果没有形成这种结构化的思维,在输出相关文章,或是回忆对应的知识结构时会十分茫然。

因为「图书」app 和 MN 都支持 epub 格式,在「图书」app 内做完笔记后,可以无缝衔接到 MN 中做二次的结构笔记。《如何阅读一本书》的作者提到笔记的 2 种形式——概念笔记和结构笔记。概念笔记就是对知识的关联、反思和理解,可以简化为对一个点的理解;而结构笔记着重于梳理整本书的结构,发现不同内容之间的关系,也就是对整个知识面的理解。

在阅读中,概念笔记让我深入了解知识,结构笔记则让我理解不同知识点之间的关联和从属关系。我结合两者的优缺点,采用了目前这套做笔记的方式。大部分 Notion 中的知识点是为了输出文章,如果涉及的其他系统化的知识则会进行二次笔记,也就是结构式笔记,在二次阅读的过程中,梳理整本书的结构,从点到线,看到面与面之间的联系,也给我带来了很多不同的收获。

对流程的评价

整个流程的好处在于成本很低,大部分软件均为免费或买断,哪怕是需要付费的 Klib 也有 10 本书的免费额度,非常适合学生党以及初入工作不久的年轻人。

通过电子书的方式,不仅可以大大降低我们的筛选成本,还能提供一种简单易行的方式进行浏览和试读,最大程度上满足我们的阅读深度和广度,减少沉没成本。

用电子笔记的方式记录,还方便我们对相应的内容做系统性的回顾,进行增删修改。之前在纸质书上,我总是很难手写笔记,一般都是找到对应的电子版本,然后在 MN 中用键盘完成。

当然,就阅读观感来说,我认为系统原生的「图书」app 提供的字体跟背景是最舒适的,因此首次阅读都是放在「图书」 app 内完成,如果你并不介意这点,完全可以在 MN 中获得更加完整的体验。

写在最后

如果你是一个阅读新手,大可不必被上述的阅读步骤和工具劝退。更重要的是培养阅读兴趣,等你对阅读有了更高的要求,再回看此文不迟。

当然,不是所有的书都需要反复阅读。真正值得我们细读、反复读的好书其实并不多。大部分都是我在阅读后觉得有很多价值,且逻辑结构比较复杂的书籍,才会进行这两类笔记的汇总。

毕竟两种笔记做下来,要花费的时间也不少。在电脑上习惯用各种数字工具做笔记后,我就很难再用纸笔的方式去做书面笔记,但是我个人还是很喜欢纸质书的阅读沉浸感。于是,我个人的解决方案就是看纸质版的书,用电子版本做笔记,虽然一来一去有点麻烦,但保持了做笔记的动力和连贯性。

在阅读的早期阶段,我跟所有人一样,追求阅读页数的快感,恨不得几分钟量子速读完一本书,享受一种虚构起来的努力感和满足感。

但这是徒劳的,人无法欺骗自己,面对读完一本书后空空的头脑,只会引发更多的焦虑,于是机械重复地再去速读另一本书,毫无意义。

恰恰需要将书读得慢些,越慢越好,随时将自己阅读的想法记录下来,去构思,去联想,去将信息联系起来。2 个小时下来我往往只能看几页书,但上面却遍布着我的思考和联系,这几页纸比我之前读完一整本书的信息量都多。

所以在这个体系中我渐渐明白了另一个道理,慢即是快。很多看起来能速成的东西,其实并不合适,一步一个脚印才能走的更加长远。

以上就是我的全部阅读流程,十分感谢你看到这里,毕竟这实在不是一篇轻松舒适的文章,能看到这里,说明你已经比常人拥有更加可贵的耐心和品质,相信也一定能沉下心来,吸收书里的知识。

祝你阅读愉快。

> 关注 少数派公众号,解锁全新阅读体验 📰

> 实用、好用的 正版软件,少数派为你呈现 🚀

© 本文著作权归作者所有,并授权少数派独家使用,未经少数派许可,不得转载使用。