2022-1-3 07:0:0 Author: mp.weixin.qq.com(查看原文) 阅读量:14 收藏

今天推送一篇来自“观察者研究基金会” (ORF)的文章。

简介

在过去五年保护主义抬头、COVID-19 造成的经济突然停止、供应链活动的必然中断以及供需冲击之后,来自全球的评论家大肆宣扬全球化的“终结” 。

事实上,即使在英国的民粹主义运动(最终导致英国退欧公投)和美国的民粹主义运动(导致特朗普关税时代和美国退出贸易协定)之前,一些经济学家就已经预测全球化将趋于平稳并最终逐渐减弱。随着从旧经济向新经济的转变——即服务业活动和就业的增长——许多发达经济体(包括美国、英国和荷兰)经历了这一转变,在世界各地流动的商品或商品的数量减少了。

这带有一定的影响,因为与商品生产相关的制造业和工业时代显着提高了国内的国民收入。此外,这些商品向国外市场的竞争性出口进一步促进了国内和全球经济增长。超越商品,跨境服务交流(如旅游、IT、法律和专业服务)以及资金流动和人力资本交流已成为全球化商业格局的组成部分,对建立业务,利润,并产生回报至关重要。

在贸易的未来悬而未决的情况下,企业高管和投资者将何去何从?对于许多企业——即使是那些主要以国内销售为基础的企业——经常依赖全球化进程来创造财富,最终转化为促进经济增长和就业。持续的贸易紧张局势——以及政府在 COVID-19 大流行之后对陆地上生产的反应——真的会证明我们所知道的长达数十年的全球化进程结束了吗?

正如我们将在本报告的第一部分看到的那样,对于参与商品、服务、技术和金融的交换、传输和销售的公司和投资者而言,全球化持续存在。诚然,形势已经发生了巨大变化,高管们在应对目前处于不断变化的新环境中时应该灵活敏捷。在第二部分,我们探讨了全球凝聚力的潜在解决方案,包括数字和绿色议程,以及亚洲模式。在解决方案方面,重要的是要指出,政策制定者也必须尽自己的一份力量,通过实施国内政策和改革全球贸易架构,以及通过促进区域和全球层面的对话与合作渠道,以解决其境内的社会经济失衡。

一、全球化及其“不满”:关于货物贸易、流动性、服务、技术和金融的情况报告

全球化被定义为 1990 年代的技术、信息和通信技术 (ICT) 革命的过程——使世界各地的货币、资本流动、信息、创新以及商品和人员的交易时间和流程更快。这些商业流动得到了管理贸易的规范、法律、制度和条约的促进——例如全球层面的世界贸易组织 (WTO) 和东盟(东南亚国家联盟)等区域协议。在国家层面,自由贸易区的建立进一步促进了贸易便利化:例如,一个集装箱可以在四小时内通过杰贝阿里港的无缝物流走廊到达迪拜机场。除了货物流动之外,在金融服务领域,伦敦金融城和后来的新加坡等枢纽吸引了来自全球的投资银行、交易、资产和财富管理领域的顶尖人才,高管及其团队利用这些枢纽渗透分别是大欧洲、中东和非洲地区和南亚/东南亚地区的业务“辐条”。

不幸的是,同样促进财富创造和经济机会的全球互联也有其阴暗面,这在 1990 年代和 2000 年代都体现出来。全球和跨国风险,例如国际恐怖主义(例如,9/11 袭击);环境恶化; 网络攻击;流行病;人口贩卖;金融不稳定和金融危机席卷全球。这样的风险可能会在一个司法管辖区突然出现,并且——通过培养全球化“光明面”的同一渠道——很容易跨地域传播。

现在,我们可以说,我们正在应对社会内部的另一种不满情绪——在发达经济体中尤其明显——通常将全球化进程归咎于这种不满:国内收入不平等加剧。虽然全球贸易使数十亿人摆脱贫困并在全球范围内大幅减少不平等(例如中国与西方、东南亚与西方之间的不平等),但各国内部的收入、财富和机会不平等却在稳步上升比如美国、英国和意大利。显然,全球化的好处并未为所有人共享——然而,劳动力市场的全球化只是自 1980 年代以来这些社会内部不平等加剧的一个促成因素。

这些国家的政策制定者和商界领袖可以选择制定国内解决方案来应对其中一些社会挑战,这需要长期的思维方式和视野来实施。而且,正如我们将看到的,这些解决方案可能会与因 COVID-19 大流行而遭受不利收入冲击的新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 共享。

尽管如此,尽管国内解决方案具有潜力,但一些领导人发现将责任归咎于其他国家既可口,在政治上又很方便。例如,在 1980 年代末和 1990 年代初,日本不断增加的创收和经济进步成为美国某些圈子内的愤怒目标。最近,在美国和整个欧洲,一些激进的政治家和评论家经常将某些群体(例如移民工人或特定国家)所获得的经济收益视为导致国内中产阶级经济受到侵蚀的明显原因。

在美国和英国,这些民粹主义运动中的一些已经在选举中获胜,政治家们已经能够兑现他们的一些竞选承诺。此外,迄今为止在意识形态上有些灵活的反对派领导人也发现,放弃一些支持贸易的政策是很方便的,以便在两极分化日益严重的选民中吸引选民。在过去几年里,经济本土主义以各种形式崛起,在某些情况下,在COVID-19大流行后加速增长。同样,不管国内不平等和社会焦虑的根本原因是什么,政客们都以以下方式反对贸易:

1.货物纠纷

近年来,一些国家对货物贸易的平衡——或者更确切地说,不平衡——的划分相当狭窄。对于特朗普政府来说,美国与中国、加拿大、墨西哥和欧盟等国的商品贸易逆差是一个关键的焦点。关税成为解决这种失衡的首选政策工具,实施后产生了好坏参半的结果。

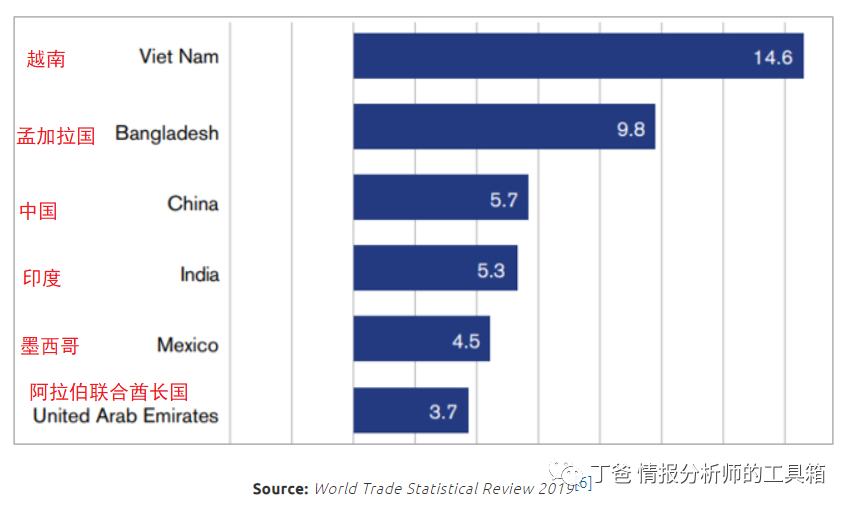

随着制造商试图解决对中国等国家征收的关税,供应链被打乱和支离破碎。中国以外的供应链多元化——或者可能仍然在中国立足,然后在其他地方多元化,或者“中国加一”战略——对越南等生产力高的国家和孟加拉国等亚洲发展中国家来说是一个福音(参考文献)图1)。

图 1:2008-2018 年商品出口增长(年均百分比变化)

资料来源:2019 年世界贸易统计回顾

但是,虽然一些国家从这种破坏中繁荣起来,但其他国家却受到了损害。事实上,在 COVID-19 爆发之前,美中贸易战以及美国和欧洲之间的紧张局势使包括德国和日本在内的一些主要出口国处于技术衰退的边缘。放眼其他国家,征收关税还迫使美国境内的许多公司应对更高的投入成本,从而削减了钢铁和建筑等行业制造商的利润率。

在冠状病毒大流行之后,来自世界各地的领导人——包括法国、日本、印度、美国和英国——都表示希望重新审视他们的供应链弹性并解决潜在的脆弱性,其中可能包括关键产品的生产回流,包括个人防护设备 (PPE) 和医疗设备、药品和食品。此外,为了“重建得更好”,一些国家的领导人——即拜登领导下的美国——已经表示希望在更广泛的工业基础上促进制造业的复兴。这甚至可能是对在国外创造制造业就业机会的美国公司征税。然而,应该指出的是,这些促进国内商品和服务生产的努力是有代价的:从字面上看,政府采购;对于公司而言,由于大流行以及在此之前的贸易紧张局势,许多公司的利润率都受到了影响;消费者;正如一些人所说,最终会促进经济增长。

此外,在商品方面培养经济本土主义也可能适得其反,刺激其他国家采取交换报复措施。这些可能包括非关税贸易壁垒;增加监管复杂性并降低外国公司在当地开展业务的便利性;以及在其他领域征税,例如在边境征收数字税或碳税。此外,征收关税可能会带来意想不到的后果,例如在日益强大的贸易关系的支持下加强其他地方的联盟。

然而,一些政治家回想发现昔日的宁静日子太诱人了,从而吸引了长期以来因就业全球化以及经济机会、购买力和经济机会减少而被剥夺权利的选民的情绪。这并不是美国独有的:事实上,与保护农业相关的浪漫主义在法国政治中很普遍——一种可以追溯到 18 世纪弗朗索瓦·奎奈 (Francois Quesnay) 工作的经济思想暗流。

2.限制流动

对全球贸易的焦虑情绪的情绪反应不仅限于商品或商品数量。一些政客还考虑限制移民,誓言要“保护”家政工人免受明显的不利影响。当然,近年来,无论是在法国、意大利、德国、英国还是美国,这一直是一些民粹主义领导人,特别是右翼领导人的竞选承诺。此外,在整个 COVID-19 大流行期间(在此期间,流动性通常与发病率相关),领导人还试图限制人员跨境流动。截至 2021 年 1 月下旬,仍有 101 个国家/地区仍在限制人员跨境流动。

超越当前的健康危机,重要的是要注意减少流动性也是有代价的。事实上,在 COVID-19 期间,经合组织国家内农民工的急剧减少导致食品价格急剧上涨,已达到六年来的最高水平。在大流行之前,对移民的限制也导致了美国商品生产部门的劳动力短缺,包括制造业、建筑业和农业。在服务领域,移民限制也威胁到美国等国高等教育的活力,这些国家的公立和私立大学都可能严重依赖外国学费。而且,在考虑数字经济中的人力资本时,一些国家面临专业工人的严重技能差距,促使加拿大、中国、德国和新加坡等政府重新考虑有关劳务移民和 ICT 教育的政策。

3.服务贸易

尽管对物质商品和实体的限制越来越多,但全球服务贸易继续稳步增长。正如我们在图 2 中看到的那样,即使在英国脱欧公投和美国特朗普政府上台等重大民粹主义事件之后,服务出口在全球范围内继续以强劲的轨迹增长。(还应该指出的是,尽管商品逆差这一政治敏感话题,但美国实际上在与世界其他地区以及其主要贸易伙伴(包括中国、加拿大和欧盟)的服务贸易方面存在顺差。

图 2:按类别划分的世界服务出口价值(十亿美元)

资料来源:世贸组织

此类服务包括电信、法律、商业和专业服务以及旅行。考虑到后者,全球航空客运量在 2019 年和 2020 年大流行前几个月创下历史新高。尽管 COVID-19 严重扰乱了全球旅游业,但一旦成功传播了多种疫苗,并且为了让乘客再次感到安全,与旅游相关的休闲旅行(甚至有人可能会争辩说,在 COVID19 之前的商务旅行中占最大份额)可能会继续不可阻挡地增长。诚然,航空业和依赖全球旅行的酒店业可能会在需求不温不火的情况下继续进行整合,全球航空旅行客运量的前景可能会在 2023 年至 2024 年左右发生转变。

虽然许多高管和企业处于控股模式,但在家工作 (WFH) 现象导致特定 IT 服务跨境传输的蓬勃发展。因此,一些评论家宣布“电子全球化”的曙光。随着对人工智能 (AI) 的需求和使用不断增长,公司不再需要涌向班加罗尔或硅谷等技术中心来访问尖端软件:相反,他们可以通过云计算在自己的家中这样做。

4.技术贸易中的紧张局势

尽管国家、公司和个人进口和出口的服务比以往任何时候都多,但美国和中国之间在技术贸易的某些方面已经出现分歧。事实上,许多评论家将此称为世界“两大强国”之间可能的“技术冷战”。紧张局势主要源于对技术与国家安全之间关系的不同看法。

如果我们把技术分成几类,比如5G和电信管道和天线塔;主板;半导体芯片(高端和低端);软件;人工智能和数据——北京和华盛顿在这些因素中,哪一个与他们自己的国家安全交织在一起的问题上,有着相互矛盾的观点。这不仅打乱了参与这些细分行业的美国和中国企业的商业格局,也打乱了在日本、德国和荷兰等国注册的企业,以及哥伦比亚和巴西等国注册的企业的商业格局在美国和中国都有利害关系的投资者和公司担心的是溢出效应——这些紧张局势很可能会使固定资本投资的前景变得复杂,或者实际上是在各自国家瞄准销售和消费者群体——或者在最坏的情况下,导致两国经济“完全脱钩”。

与此相关的是,美国和全球其他几个国家的政府加强了对外国投资在本国的筛选和限制——表面上是针对来自中国的资本。出于对国家安全的担忧,一些政府官员已将中国实体从其国内商业环境中屏蔽、“清理”或除名。尽管一些特定的欧洲国家也通过立法限制特定目标或领域的入境投资,2020 年底签署的中欧投资全面协议 (CAI) 旨在完善中国和欧盟在联邦层面的相互投资法律和实践。虽然该协议现已搁置,在最近的紧张局势之前,谈判确实表明双方愿意召开会议,以可能提高两国之间的投资水平。

5.金融服务贸易

从技术脱钩到金融蜜月?尽管贸易紧张局势已经限制了一些国家对关键行业的投资,但中国实际上已经减少了外国公司在中国大陆投资的“负面清单”,包括石油和天然气、汽车行业,尤其是对一些美国和欧洲银行,金融服务。

事实上,一些美国银行在整个 2020 年在中国投资了数十亿美元,并已转向完全拥有其在中国大陆的企业。在财富管理领域,一家法国公司还与中国大陆的商业伙伴取得了其在当地的合资企业的多数股权。鉴于中国大陆资产在未来十年内将增长四倍,一些世界上最赚钱的公司发现这种增加的市场准入太诱人而无法抗拒。事实上,有人可能会争辩说,美国和欧洲金融服务与中国财富的联系实际上可能会阻止美国和中国全面脱钩。

同样重要的是要注意,在考虑全球金融服务贸易的潜力时,参与者不仅限于美国和中国。新加坡是一个在银行业和金融科技领域既吸引传统参与者又吸引新参与者的国家。通过创建一个监管沙箱,公司可以在其中进行创新,监管机构、银行、科技甚至乘车共享公司实施的安全网已将新加坡用作实验室和发射台,促进金融科技和金融包容性业务的发展。新加坡还表示有意成为数字连接中心,有效地与亚洲和拉丁美洲的其他国家建立数字走廊,使他们的公司可以在相互理解数据隐私和电子商务法规的情况下进行跨境交易。

二、有什么解决办法?

1.数字领域

在数字市场领域,保护消费者利益的多边法律框架一直未能达成共识。这主要是因为大型科技公司往往来自美国,从而在国际社会中留下了一个真空,因此在全球舞台上缺乏地理多样性和代表性。即使在没有共同的国际秩序的情况下,关于如何确认这些公司的经营对东道国及其用户有利的问题也开始出现一些明确的情况。

过去几十年里,企业的快速数字化带来了一些政策挑战。其中,一个关键的挑战是新数字化的价值链内和价值链之间的财富分配不公平。理想情况下,代理人获得的激励与其所承担的潜在风险成比例。然而,这个等式在数字经济中并不普遍适用。例如,让世界各地的新闻出版商懊恼的是,他们不断下降的广告收入越来越多地被社交媒体和搜索引擎平台所占据。虽然这些平台使用发布者制作的内容来吸引用户的注意力——以及随之而来的数据和广告收入——发布者可能会失去这些收入,因为用户可能不会访问他们的网页。堪培拉大学的一项调查显示,62%的用户依赖社交媒体和新闻聚合器获取在线新闻;路透社研究所的一项研究发现,只有18%的印度受访者使用直接出版商的网页访问新闻;在法国也发现了类似的趋势一个充满活力和健康的媒体对民主秩序至关重要,德国、法国和澳大利亚等几个国家已经考虑了适当的政策回应,以纠正激励分配的不平衡。

最近,澳大利亚通过了《新闻媒体和数字平台强制性讨价还价守则》,要求社交媒体平台和出版商之间进行谈判以分享广告收入。在这样的全球努力之后,从大型科技公司到媒体网络,各种组织都在支持中小型新闻机构为受到 COVID-19 大流行重创的当地社区制作原创新闻。

另一个似乎更明确执法的领域是针对大型科技公司的反垄断行动。此前,一直处于针对大型科技公司的反垄断行动最前沿的欧盟被指控歧视美国公司。然而,去年,美国几个州就违反反垄断法的大型科技公司提起诉讼。事实上,这些案例在很大程度上与欧盟案例平行。因此,大西洋两岸似乎正在就如何为科技公司制定“游戏规则”达成初步共识。

在数字化世界中,数据保护和保护用户隐私也得到了更多的具体努力。为此,2018年欧盟通用数据保护提供了一个通用模板,甚至启发了《加州消费者隐私法》(CCPA)一个至少作为起点的通用模板,将在确认合规的便利性和避免监管套利方面大有帮助。

这并不是说所有有争议的问题都已解决。一个非常复杂的问题是对广告产生的收入征税。迄今为止,由于数字公司可能没有本地业务,因此此类收入可以逃避税收。尽管经合组织曾尝试设计数字税收框架,迄今为止,多边解决方案尚未形成。在此背景下,英国、法国、印度和意大利等国已开始对广告收入征税。因此,现在需要一个多边框架来避免遭受大流行病肆虐的世界经济无法承受的更多贸易战。在有争议的问题上出现了一些早期趋同的事实是一种积极的动力,这表明尽管迄今为止难以建立一个管理数字领域的总体框架,但消费者利益将成为决定监管性质的指导力量。因此,针对跨司法管辖区的数字跨国公司采取统一的多边方法可能会避免数字治理的分裂。监管的明确性和确定性将有助于企业跨境扩张、投资者为数字初创公司提供资金以及政策制定者利用该行业促进 Covid 后的经济复苏。

2.绿色部分:贸易、气候和可持续发展议程

气候行动是制定21世纪经济政策的基础——至少在发达国家,“走向绿色”越来越成为新的工业和增长战略。与反对全球化的情绪一致,这一议程可能也更狭隘地聚焦于国内事务,而不是推出真正的全球解决方案。

例如,最近有关欧盟碳边界调整机制(本质上是一种与排放相关的进口关税)的讨论,是迈向全球“碳俱乐部”的第一个迹象,即禁止不遵守该规则的国家出口。这给一些面向出口的新兴市场发展中国家留下了一系列有限和不受欢迎的政策选择。融入国际碳排放交易体系意味着对碳排放征税,其税率将导致当地经济活动陷入停滞。留在贸易体系之外意味着被排除在出口市场之外,或支付边境税,这实际上是将收入从穷国转移到富国。解决国际碳定价问题需要创造性的解决方案,这可能是在格拉斯哥举行的2021年联合国气候变化大会(COP26)议程上最重要的议题。

贸易协定中的环境保护是另一个争论点。虽然世贸组织没有关于保障措施的具体协议,但贸易协定越来越多地采取旨在保护环境的措施。这些规定是有争议的:一方面,绿眼睛的批评者采取的立场是排除环境条件(例如在区域全面经济伙伴关系(RCEP)中是错失了使贸易与气候政策更加兼容的机会。对于其他批评者来说,环境条款可能代表了保护主义的一个因素,旨在将产品排除在某些司法管辖区之外。

绿色资金流动既是机遇也是风险,新兴市场和发展中国家要在蓬勃发展的绿色、环境、社会和治理(ESG)市场中占有一席之地还有很长的路要走。虽然西方的资产管理公司越来越多地将目光投向新兴市场以寻求收益,但这些投资通常属于“善变资本”领域——即绿色债券或 ESG 相关股票,而不是“粘性”或基础设施等实物资产的长期投资资本。真正弥合新兴市场和发展中经济体能源转型的融资缺口需要监管机构和资产管理者的长期思考,这将得到发展金融机构(如世界银行内的多边投资担保机构)的风险分担机制的良好支持,包括混合融资。

尽管存在摩擦,但当前是合作的历史机遇。随着全球气候承诺的加强,规模经济导致绿色能源和技术的成本迅速下降,使 1.5 摄氏度的目标变得越来越可行。气候行动的潜在陷阱与全球化的陷阱相似——分配不平等的结果——或负面的外部效应——这可能会导致国内的政治反弹。要避免这种情况,就需要在全球层面支持公正过渡,而不仅仅是在国界内。

因此,企业、投资者和政策制定者需要对“绿色复苏”达成共识,并就实现这一目标的方法达成全球共识。这将类似于全球金融危机之后所需的全球协调,设法协调国内需求的财政整顿与政府内部提供促进经济增长的信贷,以及通过增加资本加强金融稳定,通过《巴塞尔协议III》法规的实施来实现。

3.全球化的未来:“驾驶舱中的亚洲”?

虽然许多西方国家在 COVID-19 之前的几年里一直在与民粹主义运动作斗争,然后在大流行之后经济本土主义卷土重来,但亚洲国家于 2020 年 11 月签署了历史上最大的贸易协定——区域全面经济伙伴关系( RCEP)。(当然,该协议在从签署到批准的过程中可能会面临一些障碍)。实际上,RCEP 将一些富裕的亚洲国家纳入东盟共同体;这是历史性的一步,这是第一个将中国、日本和韩国纳入贸易协定的框架。虽然一些评论家指出 RCEP 不如 CPTPP 等其他协议全面,RCEP 签署方的召开标志着亚洲继续致力于在区域和全球层面连接“多个工厂车间”。

因为,即使因贸易紧张局势和 COVID-19 大流行而遭受挫折,亚洲仍然是世界上一些增长最快的经济体的所在地,拥有高生产力的劳动力,在农业、纺织、制造业、服务业的价值链中向上移动——以及蓬勃发展的国内消费市场。因此,欧洲继续巩固其在该地区的立场。正如我们在图 3 中看到的,欧洲与新兴和发展中亚洲(包括中国)的贸易继续超过与美国的贸易。欧盟与越南(也与日本)签署了自由贸易协定;欧洲各国领导人正在制定自己的“印太”战略,以深化整个地区的商业与合作关系。甚至美国在东盟的资本地位也在稳步增长:最新数据显示,美国对东盟的外国直接投资(FDI)是美国对华直接投资水平的近三倍。美国在印度的 FDI 也在稳步增加,包括专业、科学和技术服务、制造和批发贸易等领域。这表明,在一个充满潜在两极分化影响的世界中,对世界上一些最具活力的经济体的外国投资确实继续稳步增长。

图 3:欧元区与新兴亚洲和美国的商品贸易(百万美元)

资料来源:国际货币基金组织,哈佛分析

RCEP 的巩固——在世界上一些增长最快的经济体的参与下——提出了一个问题:区域贸易协定是有助于还是阻碍全球贸易格局?由于数据隐私、绿色和碳排放标准各不相同,而且各国处于不同的经济增长和就业阶段,全球架构可能难以实现。在保护主义抬头和 COVID-19 的经济冲击之后,正在努力改革全球贸易体系。与此同时,可以说区域贸易协议——甚至是基于问题的双边协议,例如新加坡与日本、澳大利亚、新西兰和智利的数字走廊——有助于为国家、公司之间更大的凝聚力提供基石、投资者和人们——并最终为在缓解气候变化等棘手问题上加强全球合作铺平道路。

三、结论:从全球劳动力和资本分工中获益

总而言之,尽管全球贸易架构受到了民粹主义和大流行的严重冲击,但最近全球近三分之一的人口和全球 GDP 的三分之一已被纳入一项历史性的贸易协定。即使在 2020 年的“大封锁”期间,全球商品贸易的收缩幅度也不及 2009 年全球金融危机后低谷时期的一半。此外,从 COVID-19 的疫情区域复苏意味着许多公司已经能够通过另一个地区(例如中国)的需求增长来弥补一个地区(例如欧洲)的需求损失。不平衡的部门活动——例如在家工作 (WFH) 动态——继续推动对半导体芯片等关键商品的需求,支撑韩国等国家的出口市场。电动汽车 (EV) 行业的发展——以及政府“重建更环保”的承诺——也促进了金属和材料的跨境流动。由于许多国家面临连续的病毒浪潮,旅游和运输等服务贸易活动仍然低迷。然而,随着世界从大流行中复苏,这些与旅行相关的服务最终可能会在被压抑的需求中蓬勃发展。

然而,随着政策制定者确定重建社会的优先事项,自给自足的诱惑——或神秘——仍然很强大。这包括美国和法国等发达经济体以及中国和印度等新兴经济体。事实上,COVID-19 大流行给发达经济体和新兴经济体都造成了严重的收入损失,后者在 2019 年的收入水平上损失了 20%,在发达经济体中损失了 11%。摆脱经济萧条的方法不是孤立或建设堡垒国家。

当然,在美国等发达经济体,来自 COVID-19 的相关救助计划促进了有意义的政策变革的实施,以应对国内社会内部的系统性收入不平等,包括改变住房政策以解决负担能力危机,以及对儿童保育的大量投资。 然而,随着美国从救济过渡到复苏,政策制定者权衡“美国就业”的前景,不言而喻,对可贸易服务领域的许多就业岗位的需求与出口市场的可行性隐含着联系。因此,美国通过对话巩固和恢复出口关系的能力——例如最近与欧盟进行的对话——对于可持续的国内增长至关重要且不可或缺。

良性循环是双向的:专注于创造就业和国内需求的美国刺激计划可能会对美国最大的贸易伙伴产生积极的溢出效应。此外,在非贸易服务领域,激励企业和私人投资于再培训、技能提升和工作学习的创新政策绝对至关重要。最终的基础设施投资计划也可以极大地增强美国的竞争力并提高可贸易和非贸易部门的生产力。

此外,在人才方面,随着美国开始在生物技术和交通电气化等领域投资非国防相关的研发,创新与移民隐含地联系在一起。在美国,在整个 19 世纪和 20 世纪,以及尖端技术的蓬勃发展以及与这些部门相关的创业精神的增长,历史上都是如此。美国的人力资本活力本质上是跨国界的,并且依赖于积极的移民。认识到这一点是任何工业政策或后工业政策的重要组成部分。

在新兴市场和发展中国家,精明的政策制定者应该在遏制卫生危机(仍在印度和巴西肆虐)、支持其经济以及将其他国家和公司作为关键的长期投资来源“向外看”之间取得微妙的平衡。即使在2019冠状病毒病之前的几年里,包括中国和印度在内的新兴市场的国内收入不平等一直在稳步扩大,尽管数十亿人已经摆脱了贫困,但最富有的富人——或上层和上层的十分之一——以及所有下层的人之间的差距仍在扩大——经济学家托马斯·皮克提(Thomas Picketty)称之为象鼻之巅。就像发达经济体一样,这有可能造成社会动荡,特别是在人们刚刚摆脱与大流行有关的封锁之际,经济机会和购买力会减少。但要摆脱日益严重的不平等和收入损失,就不能切断与全球资本池的联系。对于新兴市场和发展中国家来说,融入区域和全球供应链,深化与全球贸易伙伴的联系(如日本和巴西之间),仍然是向经济价值链上游移动的关键组成部分。美国在东盟国家的投资清楚地表明——或者欧洲在亚洲的参与——即使世界可以被视为两极分化,美国和欧洲的公司和投资者继续以稳定的速度向世界上增长最快的经济体分配资本。这些投资对于通过宽带、公路、港口和物流等基础设施发展为提高生产率奠定基础至关重要。

然而,当我们摆脱大流行时,投资者和决策者可能会面临ESG中的“E”和“S”部分之间的紧张关系。在新兴市场和发展中国家,投资学校和医疗保健等“软”基础设施可能优先于立即建设可再生能源。投资委员会和多边开发银行应在中短期内平衡这些权衡,并达成一种默契,即立即解决“S”组成部分,并不妨碍一个人人共享的更绿色、更光明的未来的到来。

作者简介:

亚历克西斯·克劳(Alexis Crow)是 ORF 的访问学者。她在普华永道领导地缘政治投资业务。普华永道地缘政治投资实务主管;哥伦比亚大学高级研究员哈佛商学院全球商业和经济高级研究员。

萨米尔·萨兰 (Samir Saran) 是总部位于印度新德里的智囊团观察者研究基金会 (ORF) 的主席。他的研究重点是全球治理、气候变化和能源政策、技术和媒体以及印度的外交政策等问题。

萨米尔·萨兰在英国全球可持续发展研究所完成了他的博士研究。他拥有英国伦敦政治经济学院的媒体研究硕士学位和印度马尼帕尔理工学院的电气和电子工程学士学位。

萨米尔·萨兰策划了印度地缘政治和地缘经济年度旗舰平台 Raisina Dialogue,并且是印度网络安全和互联网治理年度会议 CyFy 的创始人。也是世界经济论坛 (WEF) 区域行动小组的成员,该小组是世界经济论坛全球未来地缘政治委员会的一部分;并担任全球网络空间稳定委员会委员。他是 ORF America 的董事会成员,并在 Microsoft 的 Digital Peace Now Initiative 董事会任职。

原文PDF及百分点机器翻译文档已上传小编知识星球

长按识别下面的二维码可加入星球

里面已有近千篇资料可供下载

越早加入越便宜哦

如有侵权请联系:admin#unsafe.sh